Home » 学術・技術情報 » 松本先生コラム トップページ » 2023年 松本先生コラム第1回

東京海洋大学 学術研究院

食品生産学科部門教授

昨年は読者の皆様から筆者のコラムに対する反響をいただき、感謝申し上げます。

今年も引き続き、コラムを担当することになり、食品企業における経験や大学での研究成果を交えて、食品の品質関連のテーマに取り組みます。よろしくお願いします。

第1回は食品企業における品質関連の教育をテーマにします。

昨年の第6回は品質保証人材の育成をテーマに、海外法人における品質保証部長の後進を育成した事例を挙げました。今回は部署の枠を超えて、企業内、企業グループ内において品質関連の教育の中で効果があった事例をご紹介します。

現職に着任して4年が経過し、教育者の立場で食品企業に在籍していた当時を振り返り、企業における教育の重要性を再認識しました。様々なことを先輩方から学び、それに自身の経験や新たな知識を交えて、後進に伝えます。教育は、人が成長し、企業が発展していく原動力であると思います。

筆者は前職において、本社や工場、海外法人で品質関連、例えば、社内の基準・ルールや食品関連法規、品質監査、品質トラブル、QMS・FSMS の規格・内部監査等をテーマにした教育に力を注ぎました。中には、組織の底上げをしようとして幅広い役割や階層の人に漠然と情報を提供するような勉強会を開催し、意味がなかったと反省することもありました。試行錯誤した結果、以下の事例のように、対象や目的を明確にすることにより教育がより効果的になりました。

各事業者において、新製品や改訂品を導入する場合、事前に何らかの形で品質リスクを抽出し、法規を遵守していると思います。前職においても品質リスクを評価し、発売までに解決する仕組みがありました1)。事業部門と開発部門の担当者(商品によって変わる)が会議を複数回開催し、品質保証や製造、原材料調達、お客様対応等の関連部署から評価者(異動があるまでほぼ固定)が参加して、課題や問題点を最終段階の会議までに解決する流れでした。従来、評価者に対する教育はなく、関連部署でその役割になった人が評価をしていました。筆者が人事異動でその役割を担うことになった際には、知識や経験が引き継がれないまま、人に依存した仕組みに問題があると認識しました。そこで、教育によって効果的な仕組みにすることを試みました。

過去数年の会議で抽出されたリスクを調べたところ、商品のカテゴリーによって傾向があり、同じような議論が繰り返されていることが多々ありました。評価される担当者は商品によって変わるため、過去の課題や問題点を学ぶ機会がなく、一方で、評価者は同じような指摘を違う商品の担当者に繰り返していました。

そこで、上記のことを踏まえて食品関連法規や社内の基準・ルール(微生物制御、賞味期限設定等の技術的なことも含む)の項目に、過去に議論された課題や問題点、更に社内のトラブル事例を加えたプログラムの勉強会を企画し、受講者がリスク評価の会議に(評価を受ける人或いは評価者で)出席できる資格制としました。また、知識の維持・更新のために、資格を取得して2 年目以降はE-Learning を受講することとしました。

大手食品企業10社の品質保証部門を調査したところ、ほとんどの企業が品質関連の基準やルールを社内に周知するのは難しいと答えました2)。

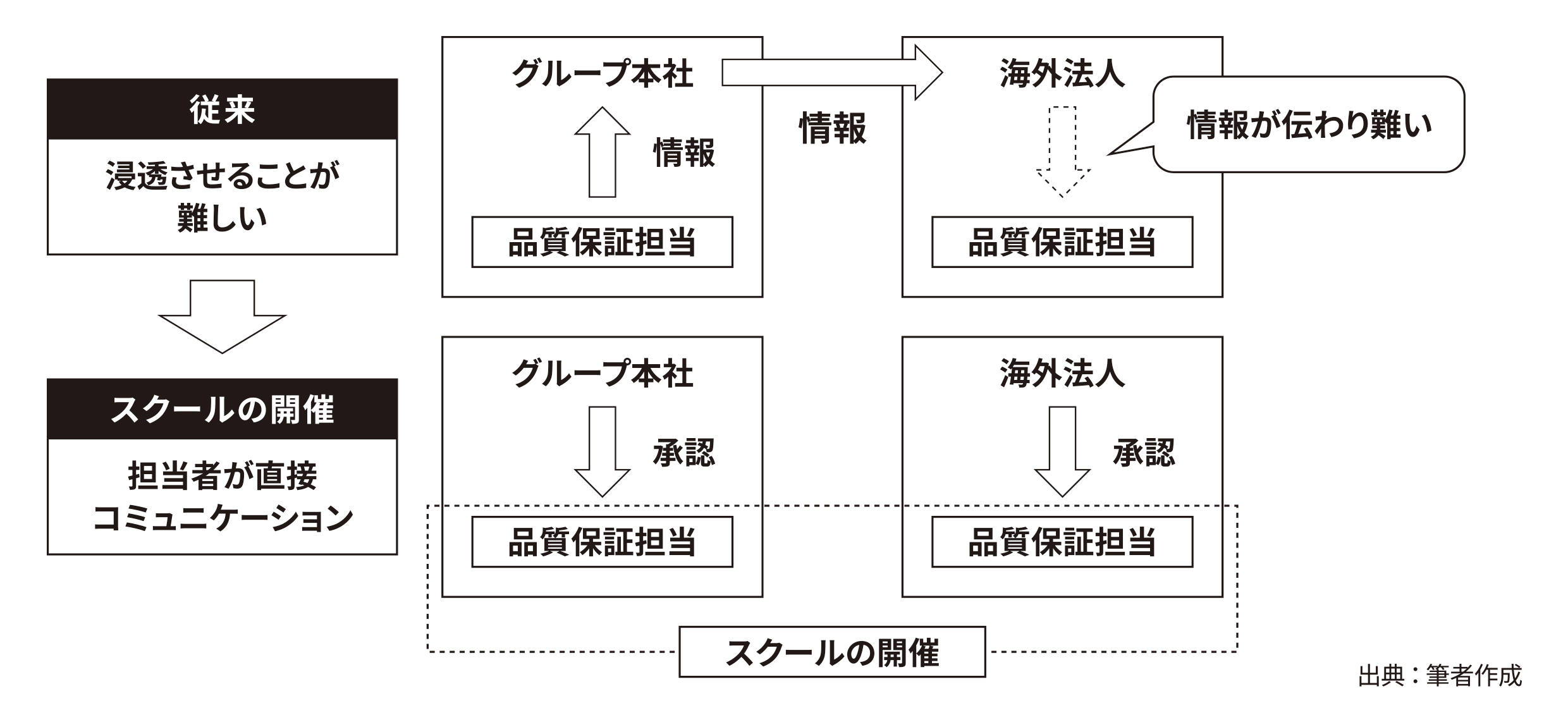

前職において、本社の品質保証部門に在籍時、特に海外法人の品質保証・品質管理担当者への周知が十分ではないと感じていました。グループ本社の品質保証部門から海外法人の品質保証の責任者に、更に現地の品質保証担当に情報が伝えられるはずですが、情報の理解や情報伝達の階層、物理的な距離、言語の違い等が原因であると考えられました。また直接説明をすることなく、電子メール等で浸透させる方法にも周知するには限界があると思いました。

筆者が始めたことではありませんが、今から10年ほど前、海外における食品事業の中心的な役割であったASEANにおいて、本社の品質保証部門とASEANの数カ国の品質保証・品質管理担当者が開催国を持ち回りとしてスクールが開催されていました。そこで、そのスクールを利用し、海外法人の担当者に情報を周知することを考えました。

図1は教育による社内の基準・ルールの周知の例を表しています。図の上が、従来の情報の伝達を示し、それに対して図1 に示すように、スクールによってグループ本社と現地の品質保証担当を直接結びつけて、周知を図ることを示しています。

スクールの内容は、社内の基準・ルールの説明、品質トラブルの共有をし、また現地の工場を借りて模擬監査等を行いました。基準・ルールの周知に並んで、各法人が抱える課題を一緒に考えるということも有意義な内容の一つでした。更に、現地の担当者は、このスクールに参加することがステイタスになり、モチベーションを上げる効果も生まれました。このようにASEAN から始めたスクールを中国、南米、北米、アフリカの各地域で開催し、基準・ルールを周知する機会としました。

上記のことはコロナ禍以前のことであり、筆者がもし現在本社の品質保証の担当であれば、現地に赴く重要性は忘れず、オンラインのツールを活用して、現地の担当とより密に関係を強化すると思います。

一点補足として、事例1 にも共通のことですが、教育する立場の人が研鑽を重ねるのはいうまでもありません。

本稿では、筆者の経験を基に食品企業における品質関連の教育の事例を挙げました。対象と目的を明確にすることにより、教育はより効果的になると思います。先にも述べましたが、人が成長し、企業が発展していく原動力の役割を果たすものであると思います。

食品事業者の皆様の次のアクションプランにつながるような内容であったら幸いです。

出典

1) 味の素株式会社サイト,「味の素ブランドを維持するための厳しい品質アセスメント基準」,

https://www.ajinomoto.co.jp/products/anzen/kodawari/step1/assessment.html(2022年12月22日閲覧).

2) 松本隆志 (2022),「 食品製造者における品質保証に関する実態調査-HACCP 制度化後に取り組むべき品質保証に関する考察-」『日本食品科学工学会誌』69(9), p.431-442.