Home » 学術・技術情報 » 松本先生コラム トップページ » 2023年 松本先生コラム第2回

東京海洋大学 学術研究院

食品生産学科部門教授

2018年6月に食品衛生法が改正され、2021年6月にHACCP制度化が施行され、全ての食品等事業者は原則としてHACCPに基づいた衛生管理を行うことが求められるようになりました1)。

2021年におけるHACCPの導入状況について、農林水産省の調査(2022年6月公表)2) によれば、全食品事業者の導入率は61.9%、食品販売規模が10億円から50億円未満の事業者では94.0%、50億円以上では100%であり、着実に導入が進んでいることがわかります。ただし、HACCPによる衛生管理の向上はあくまで品質保証の取り組みの一部分であり、製品の品質保証は製造段階だけではなく、フードサプライチェーン全体で考える必要があります。

そこで今回は、筆者の品質保証に関する調査結果3) を参考に、品質保証体制の例を挙げ、HACCP導入後の品質保証に関する取り組みについて提案をします。

「品質保証体制」というと、品質保証の担当ではない方には近寄りがたく堅いイメージかもしれません。簡単にいえば、品質保証部門を中心に関連の組織がどのように連携をしているかということです。前職の食品企業においては、製品導入時や重大なトラブル発生時に再認識したものでした。これは筆者の感覚ですが、品質保証部門以外の役割で仕事ができる人は品質保証体制をよく理解し、製品導入を問題なく進め、トラブルを適切に対処していました。

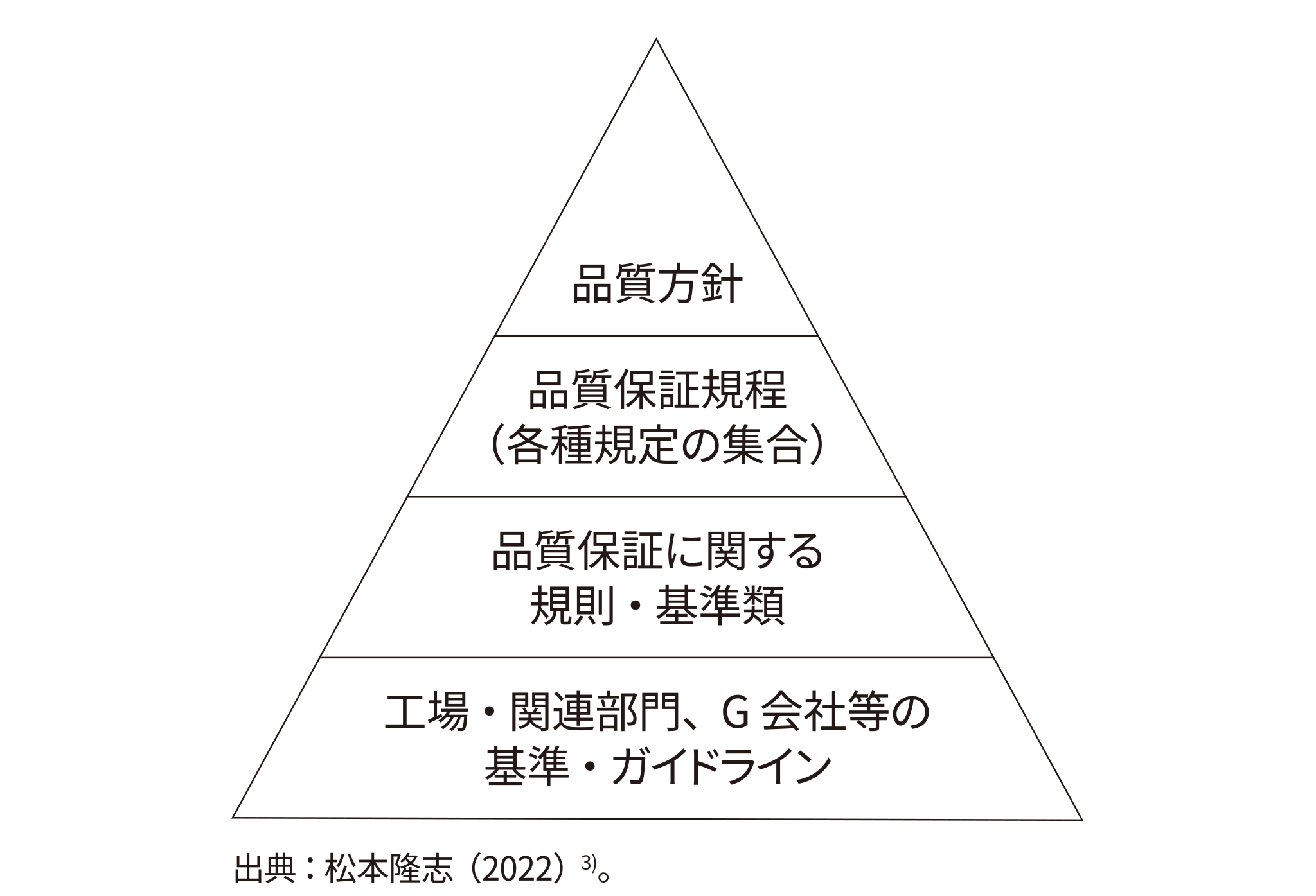

図1は品質に関わる文書体系のモデルです。品質に関わる方針や理念・指針を上位に置き、規程(規定の集合)や基準が作成され、工場や関連組織、グループ会社等の組織に伝達され、品質に関わる活動が行われるための基準やガイドラインが策定され、品質関連の文書が体系化されています。これらの文書に基づいて、品質保証体制が構築され、品質活動が行われます。

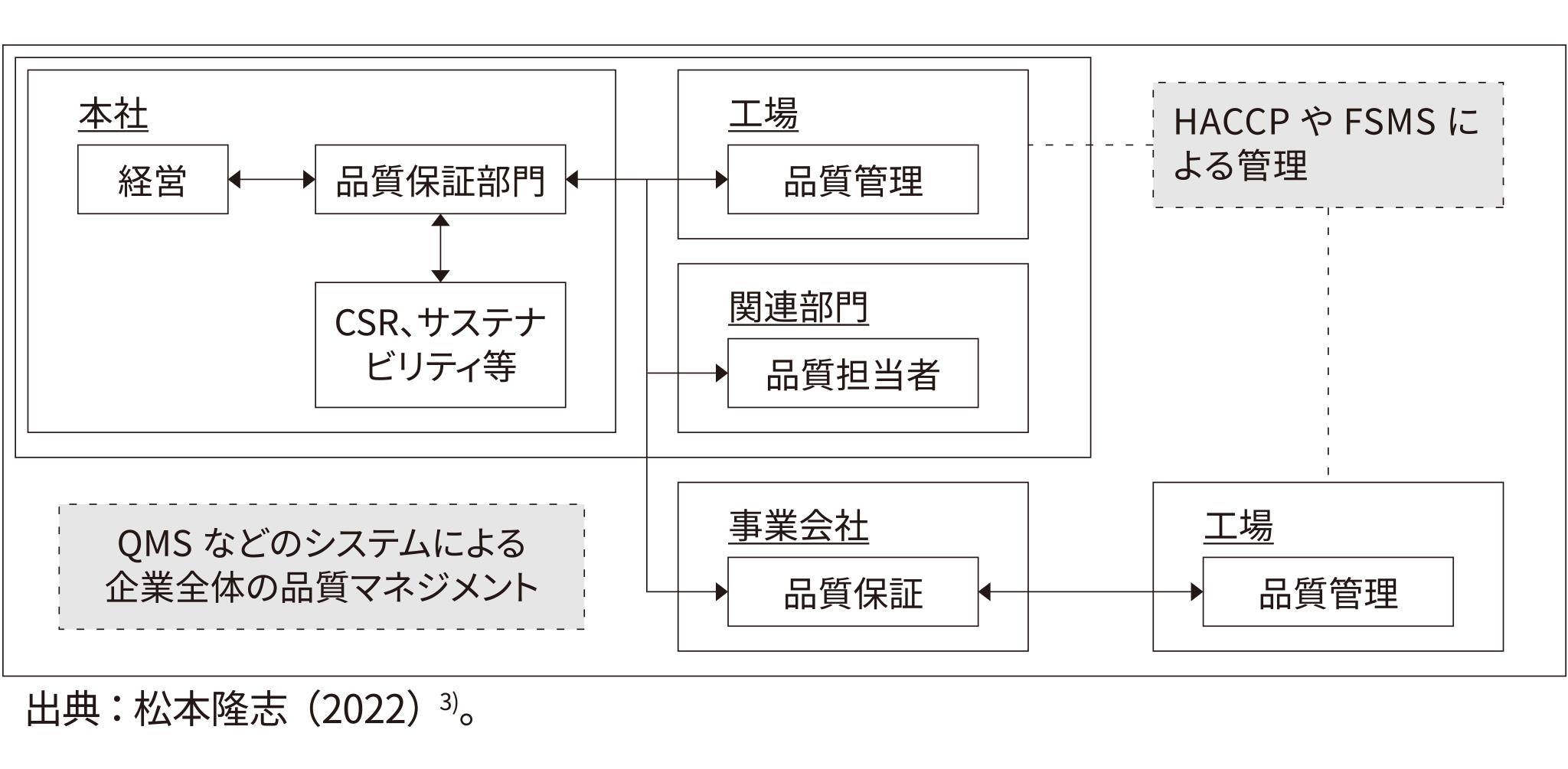

図2は調査結果に基づいて作成した品質保証体制のモデルです。

品質保証部門が中心となり、経営層や関連する部門・社員が連携して品質保証の活動が行われます。実際には、関連部署や工場、国内外の関連会社等が存在し、体制が複雑になる可能性がありますが、ここでは、品質保証部門を中心に経営層をトップに据え、工場等の関連部門やグループ会社(品質保証・管理部門)等から品質保証体制を構築していると仮定します。以下、図2の体制例の説明をします。製品の品質が企業経営に関わることが認識され、

経営や品質保証部門によって品質保証関連の役割が明確になっています。近年は製品の品質に、容器・包装の3R(Reduce、Reuse、Recycle)や児童労働に関わっていない原材料の調達など、社会的品質も求められており、サステナビリティやCSR関連の部門と連携しています。

本社の品質保証部門はQMS※1などのシステムによる企業全体のマネジメントシステムを構築して品質マネジメントを担っています。関連部署には、事業・マーケティング部門、研究開発部門、原材料調達部門、生産部門などがあります。

図2の例では、関連部署と関連会社に品質の窓口があり、本社の品質保証部門と関係しています。製造工場では、本社の品質保証部門の方針の下でHACCPやFSMS※2が導入されています。

※1 QMS:Quality Management System

※2 FSMS:Food Safety Management System

冒頭で述べたとおり、HACCP導入は品質保証の取り組みの一部分であり、次に製品の品質保証をフードサプライチェーン全体で考えていきます。

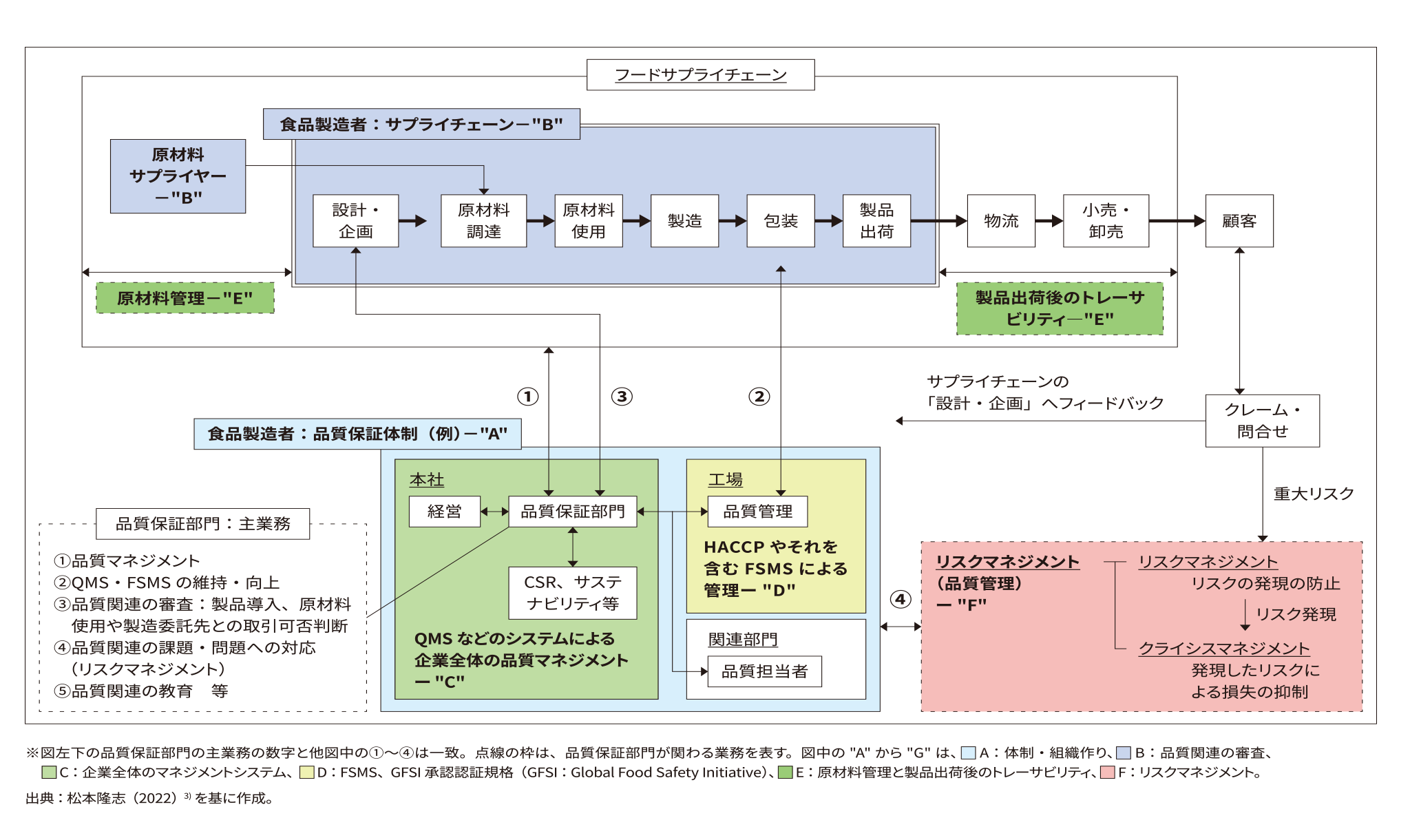

筆者の調査3) に基づく品質保証関連の相関図を図3に示しました。図の上部の実線で囲まれた部分はフードサプライチェーンであり、原材料管理、食品製造者におけるサプライチェーン、製品出荷後のトレーサビリティから成り立っています。図の下部にある実線で囲まれた部分は食品製造者の品質保証体制(図2の一部)を示しています。

左下には、本社の品質保証部門の主業務として、品質マネジメント、QMS・FSMSの維持・向上、品質関連の審査(製品導入など)、品質関連の課題・問題への対応、品質関連の教育などを挙げました。このような前提でHACCP導入後の品質保証関連の取り組みについて、図3 にA からF の提案を示し、以下に説明します。

Aは品質保証体制についてです。上述の体制が不十分な場合、まずはその構築が必要です。

Bは品質関連の審査についてであり、例えば、製品導入時のリスク評価、原材料サプライヤーや委託先の取引可否判断などが挙げられます。

Cは企業全体のマネジメントシステムに関することで、筆者が調査した際の対象企業では、8割の企業がISO 9001を基にシステムを構築していることがわかりました3)。

Dは、HACCPを含むGFSI承認認証規格などのFSMSの導入であり、HACCPシステムを基にマネジメントシステムに進化させます。

Eは原材料管理と製品出荷後のトレーサビリティです。

Fはリスクマネジメントについてで、リスクの発現を防止する狭義のリスクマネジメントと、発現したリスクによる損失を抑制するクライシスマネジメントを含みます。

食品企業の規模や製品のカテゴリーによって、取り組みや強化の必要性は異なりますが、HACCPを導入した企業、またはこれから品質保証を強化しようとする企業は、図3と以下のA ~ Fの項目について、全般的にまたは必要な項目を選択する等、その企業の方針や目標に沿って取り組みを進めることにより、品質保証体制を強化できるのではないかと考えます。

前職で品質保証の担当をしていた際に、知りたかったことが2つありました。

一つは、他社と比較して自社の品質保証レベルを把握することでした。もう一つは、自社の品質保証業務内容が他社と比べて十分かどうかを知ることでした。本来は、他社を意識せずに自社の理想を追求するべきかもしれません。しかしながら、品質保証部門は間接部署であり、リソース(人員・物品・資金)には限りがあります。

また、社内で事業や製品を差し置いて、品質保証だけを強化することはできません。そのため、他社の情報が必要であると感じました。食品関連事業者の品質保証担当者の中には、筆者と同様に考えている方もいらっしゃるかと思い、この記事では大手食品メーカーを対象にした品質保証の調査結果3)を紹介しました。ご参考にしていただけましたら幸いです。

出典

1) 厚生労働省サイト、「食品衛生法の改正について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197196.html (最終閲覧日:2023年6月1日)。

2) 農林水産省サイト、「食品製造業におけるHACCP に沿った衛生管理の導入状況実態調査」

https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/syokuhin_doukou2/index.html (最終閲覧日:2023年6月1日)。

3) 松本隆志(2022)、「食品製造者における品質保証に関する実態調査-HACCP 制度化後に取り組むべき品質保証に関する考察-」『日本食品科学工学会誌』69(9)、p.431-442。