Home » 学術・技術情報 » 松本先生コラム トップページ » 2023年 松本先生コラム第5回

東京海洋大学 学術研究院

食品生産学科部門教授

食品事業者にとって最も避けるべきリスクの一つは食品リコールです。品質・食品安全目標にクレームやトラブルの数値とともに、食品リコールゼロを掲げることがあるのではないでしょうか。

食品リコールは何よりも消費者・顧客に健康危害などの影響があります。また、小売店で棚に並んでいた家庭用商品がリコールのために撤去されると、二度と並ばなくなる可能性があり、企業のブランド価値の低下にもつながります。社内においては、消費者・顧客の対応、商品の回収、原因究明や再発防止などにより、定常業務の一部が停止します。

さらに、回収した食品は廃棄されることから、食品ロスの増加にもなります。事業者の損失は、告知によるリコールで事業者の元に商品が3,000個回収された場合、損害額は3,000万円と推定されています。(※ 損害額は2019年3月27日にSOMPOリスクマネジメント株式会社からのヒアリング結果を基に記載しています。)前職において品質保証の業務に従事していた際、公表された食品リコール情報からトラブルの未然防止などの示唆を得ることが多く、大いに参考になりました。

2018年6月に食品衛生法が改正され、食品リコール情報の報告制度が創設されることになり、現職に着任した時期と重なったこともあって、研究の一環で食品リコール情報を解析したところ、食品リコールの防止につながる傾向を見出しました。第5回は食品リコール(以下、リコール)をテーマとして、傾向と防止策について考えます。

筆者がリコール情報に着目し始めたのは次の2つの理由からです。

1つ目は毎年異なるリコールが発生しているにも関わらず、同じぐらいの数が発生しており、何かしらの傾向があると考えたからです(当時は解析には至りませんでした)。リコール情報は、消費者の安全確保を主眼にしているため、回収理由は開示されているのに対し、トラブルの原因が開示されていないことが少なくありません。しかし、自ら製造工程を調べ、回収理由と結び付けることによってトラブルの発生原因を推測できることがあり、有用な情報になります。これが2つ目の理由です。

リコールには、行政による回収命令と、事業者が自主的に行う自主回収があります。食品衛生法改正前は、自治体の約20%において自主回収の報告に関する規定がありませんでしたが、食品衛生法改正により、2021年6月から自主回収の報告が義務化されました。その情報は厚生労働省のサイトで閲覧できます1)。

(※データは回収が終了して2週間後にサイトから削除されます。)

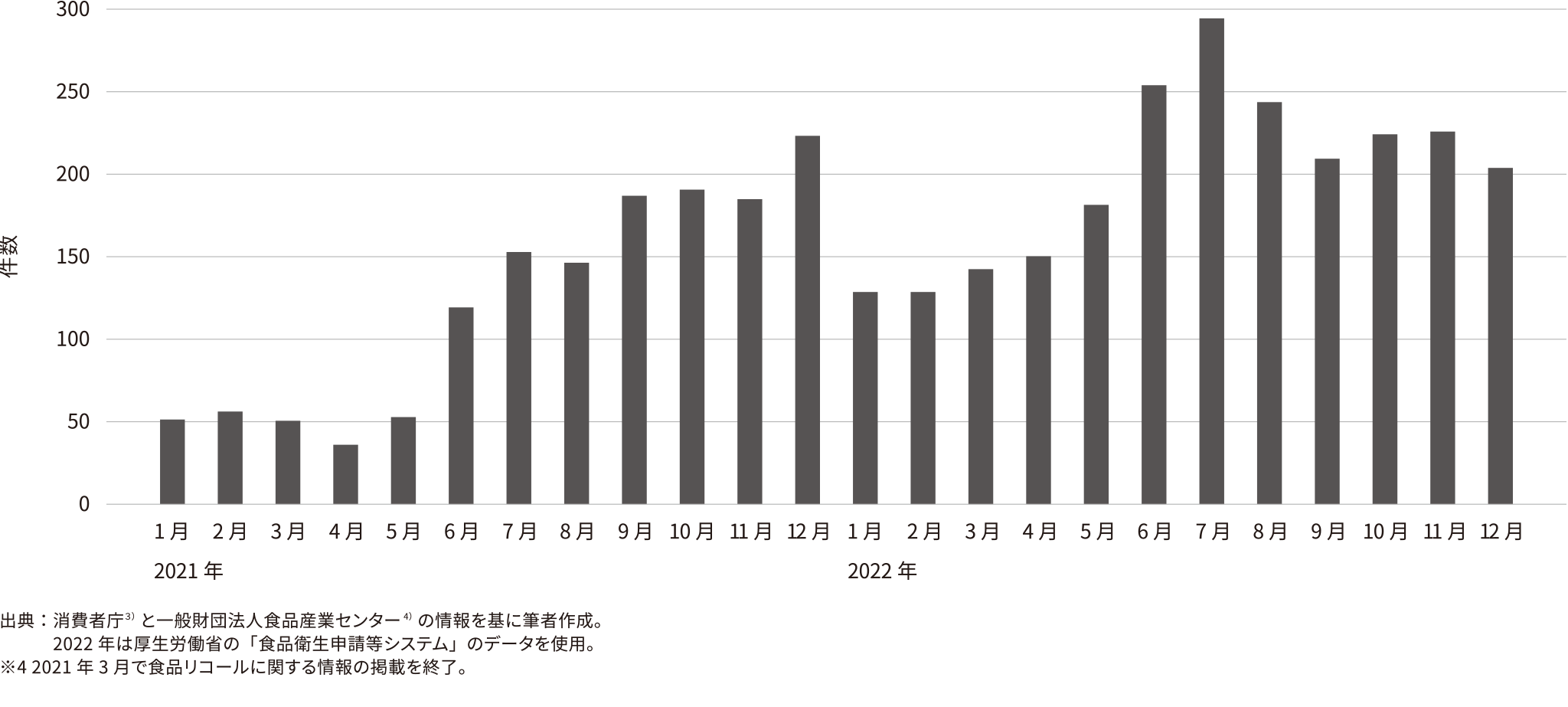

図1は2021年から2022年における月間のリコール数の推移です。

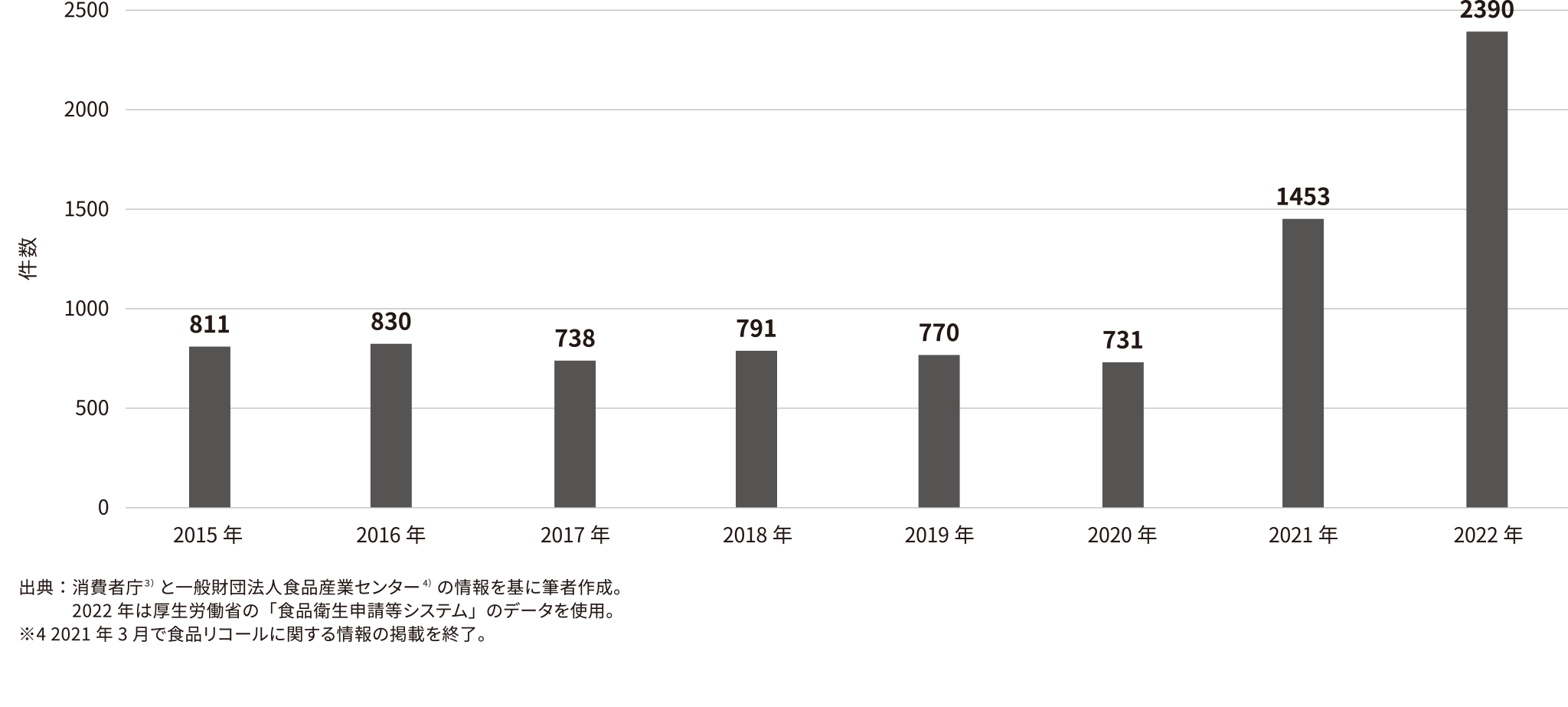

図2は2015年から2022年までの年間のリコール数の推移を表したグラフです。2021年1月から5月は約50件/月で推移しているのに対し、6月以降、2022年12月まで、約200 件/月にも増加しました。年間では2020年まで731件から830件の間で推移していましたが、2022年には2390件に増加しました。

リコール数が増加することは予想していましたが、ここまで増加するとは思いませんでした。2021年6月から国内でリコールにつながる品質トラブルが急増したというよりも、それ以前も報告されなかったリコールが多く、同じぐらいの数の食品リコールが発生していたと考えます。次にリコールを解析し、その発生の傾向を調べました。

2015年から2021年までの食品リコールの情報を解析したところ、興味深い傾向がありましたので、その一部を紹介します(2022年は2021年と同様の傾向でした。未発表のため、掲載していません)。2月から自主回収の義務化が始まり、リコール数が大幅に増加し始めたことから、本稿では2015年から2020年の平均のデータに対するコメントを記載します。詳細の情報は拙著2)をご参照ください。

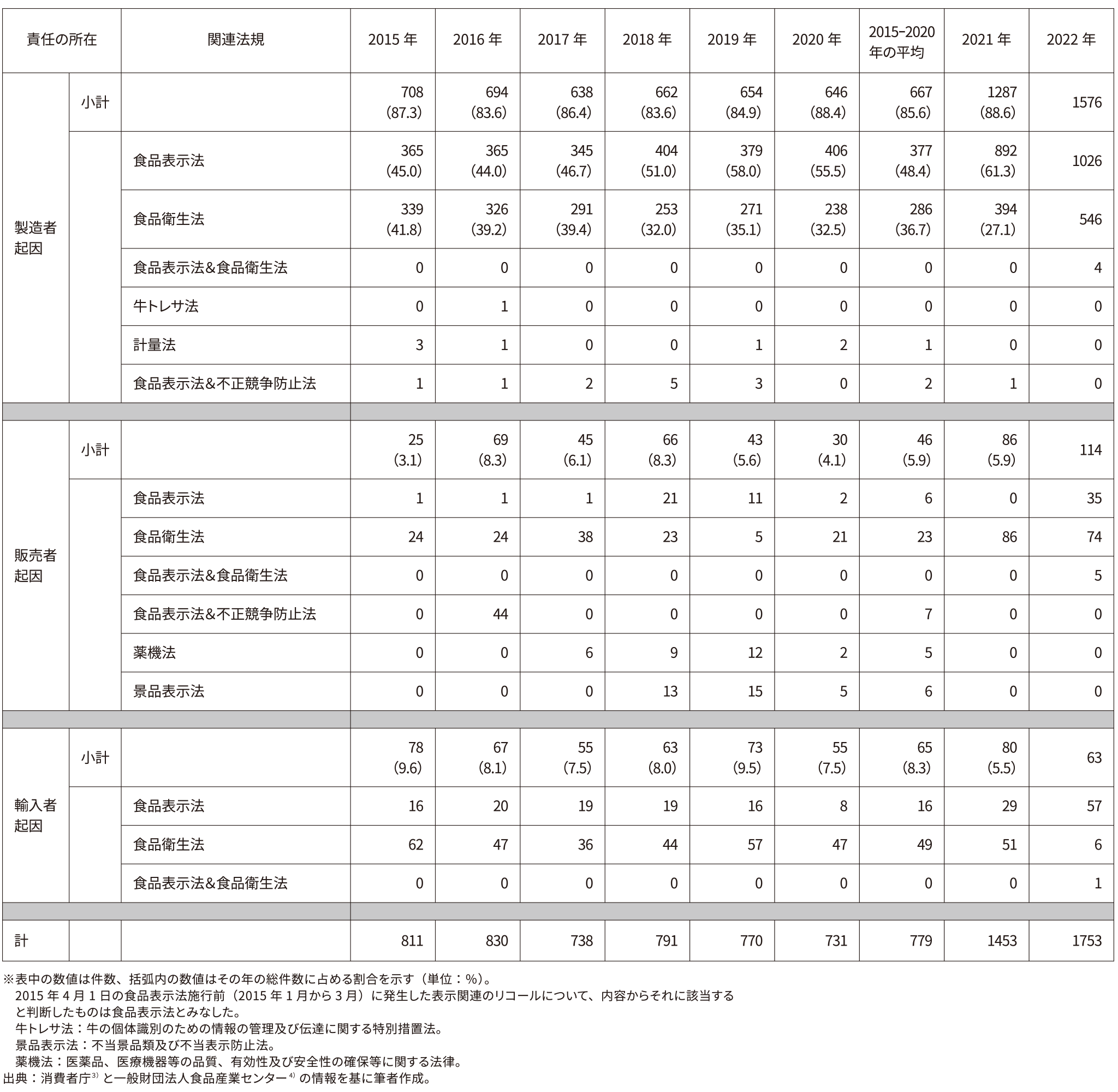

表1は責任の所在と関連する法規によるリコールの分類です。

前者について、製造者、販売者、輸入者に分類したところ、8割以上が製造者起因であることがわかりました。本稿では、ここから製造者起因のリコールに焦点を絞って進めていきます。

食品衛生法と食品表示法の違反について、それぞれの法規を厚生労働省と消費者庁が管轄しており、2021年6月以降、リコールはその2つの法規の違反に分類されています(両方に関連するケースもあります)。2015年から2020年の平均のデータは食品表示法違反のリコールが全体の48.4%、食品衛生法違反は同じく38.7%でした。製造者起因のリコールの56.5%(377/667件)が表示に関わるものでした。

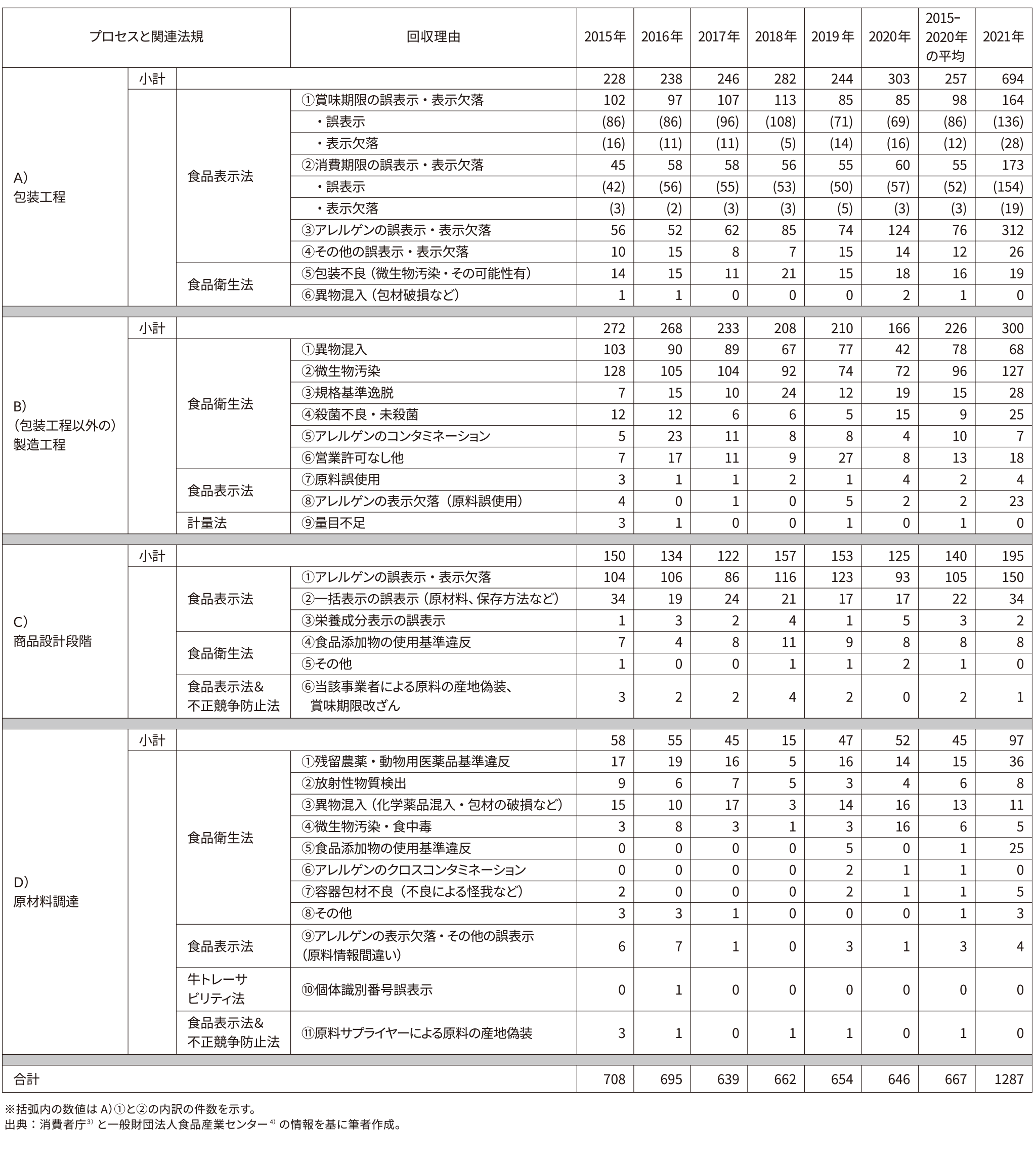

表2は製造者起因のリコールを回収理由で分類したものです。

サプライチェーンを考慮して、Aは包装工程、Bはそれ以外の製造工程、Cは商品設計段階、Dは原材料調達に分け、更に32の異なる回収理由でリコールを分類しました。2015年から2020年の平均のデータでは、Aが38.5%(257/667件)、Bが33.9%、Cが21.0%、Dが6.7%という結果になり、これにより、Aの包装工程の割合が最も大きく、72.4%(A+B)が製造工程に起因していることが明らかになりました。

一方で、3割弱が製造工程以外の商品設計段階と原材料調達に起因することも着目すべきです。つまり、製造工場の取組だけではリコールを防止できないということです。

Aの包装工程において、期限表示関連(賞味・消費期限表示の誤表示と欠落)が59.5%を占め、アレルゲン誤表示と欠落が29.6%となりました。後者に関しては、8割以上がラベルの貼り間違いによるものです。弁当や惣菜で、異なる製品のラベルが貼られ、アレルゲン以外の表示も間違っているケースであり、危害の大きさからアレルゲン表示の間違いとされています。 Bの製造工程(包装工程以外)について、微生物汚染と異物混入が77.0%を占めました。 Cの商品設計段階においては、アレルゲン誤表示・表示欠落が75.0%を占め、一括表示関連を加えると、90.7%を占めました。つまり、設計段階から表示に誤りがあり、これが回収の原因になったことは明らかです。

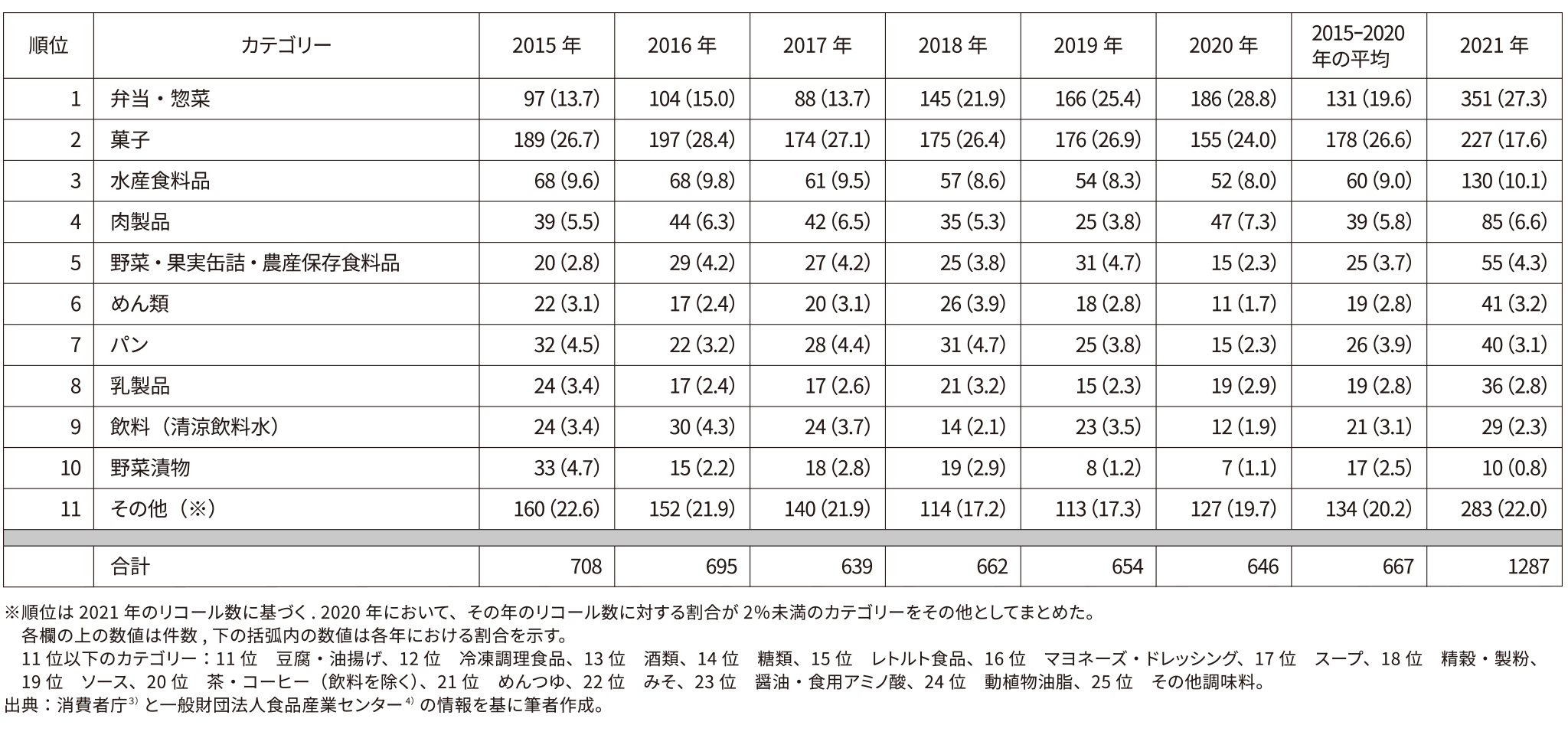

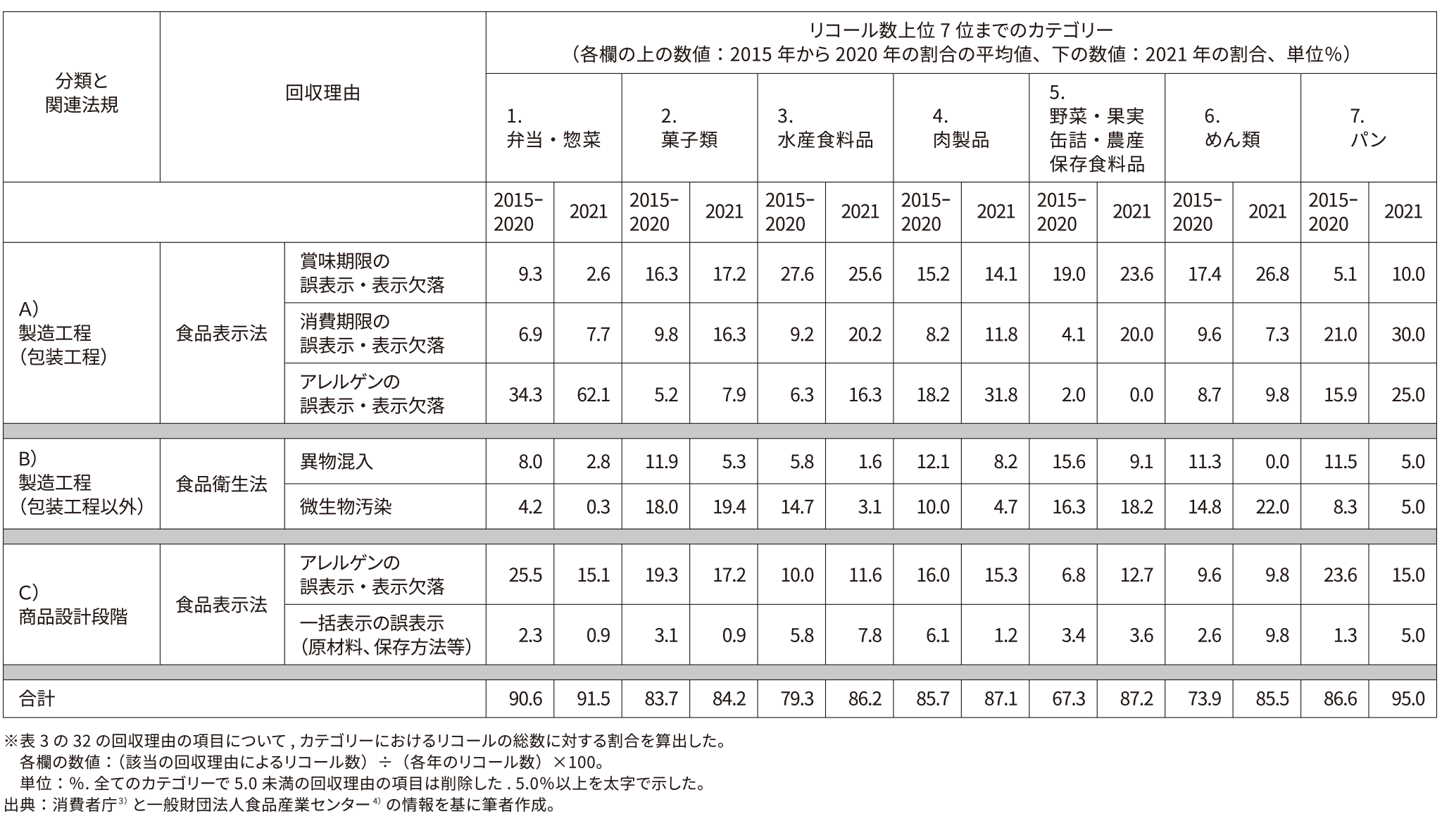

表3はリコールの食品カテゴリーによる分類を示しています。25のカテゴリーにおいて、1位と2位の弁当・惣菜と菓子で46.3%、7位のパン類までの合計で71.7%に達しました。更に、上位7位までを回収理由とのクロス分析を行いました(表4)。その結果、表2で挙げた32の回収理由の中で7つが67.3% から90.6%を占めました。割合の大きい回収理由はカテゴリーによって異なり、弁当・惣菜ではアレルゲン誤表示・表示欠落、菓子では微生物汚染(カビ)の割合が多いという傾向がありました。その理由は、同じカテゴリーでは製造工程が近いからであると推測します。

品質トラブル防止に関する講演や執筆の機会を頂きます。その際に、トラブルとその対処法、再発防止についての事例を要望されます。他社のトラブル事例を知りたいのであれば、食品リコール情報を活かさない手はありません。そこで、上記の傾向を踏まえて情報の活用方法を考えます。

筆者は表示作成に携わったことがありますので、作成過程における表示の間違いやすさは理解しています。原料サプライヤーからの情報の入手、その更新、原料を二次原料に分解して、同じ食品、食品添加物でまとめ、それぞれ多い順に並べる。更に、アレルゲン、遺伝子組換え、原産地表示を加える、というのが作成過程であり、情報量が多く、また変更があり、工程を複雑にしています。

2015年の食品表示法施行以来、近年は表示に関する法規の施行や改正が毎年のように行われていますので、事業者はその情報を入手し、対応しなくてはいけません。つまり対応を怠ると、表示違反につながります。

リコールの傾向を踏まえて、特に注意すべきであるのは、製品導入前に、例えばデザインレビューにおいてアレルゲン表示の正誤を確認することと、包装工程において期限表示と(ラベルを貼る工程があれば)ラベルの正誤を確認することです。HACCP制度化により、ほとんどの事業者はHACCPを導入していると思います。自社の製品・カテゴリーとリコールの傾向を照合し、回収理由の多い工程や過程について、ハザード分析が適切に行われていること、見落としがないことを見直し、必要であれば、対策をとることもリスクマネジメントにおける未然防止に有効であると思います。

他社のリコール情報を対岸の火事ではなく、他山の石と考えるとその情報のとらえ方が変わりませんか。新しいカテゴリーに新製品を導入する際、どのようなリスクに配慮すべきかわからないことがあると思います。その場合、食品カテゴリーによるリコールの傾向によって、どのようなトラブルが起きやすいかを想定して管理を強化するのはいかがでしょうか。

本稿では近年のリコールの傾向と防止策について取り上げました。是非、リコールだけではなく、日々の品質トラブルの防止に役立てていただければ幸いです。

また、リコール情報によって、製造工程を学びトラブル防止のシミュレーションができ、教育への応用が期待できます。こちらもご検討ください。

出典

1)厚生労働省、「公開回収事案検索」、https://ifas.mhlw.go.jp/faspub/IO_S020501.do?_Action_=a_backAction(2023年8月25日最終閲覧)。

2)松本隆志 (2022)、「2015年から2021年の食品リコールの解析―食品表示関連のリコール防止に関する考察―」『新PL 研究』、7、p.25-37。

3)消費者庁、「リコール情報サイト」、https://www.recall.caa.go.jp/result/index.php?screenkbn=01&category=1(2023年8月25日最終閲覧)。

4)一般財団法人 食品産業センター

※2021年3月で食品リコールに関する情報の掲載は終了しています。