Home » 学術・技術情報 » 松本先生コラム トップページ » 2024年 松本先生コラム第6回

東京海洋大学 学術研究院

食品生産学科部門教授

食品安全文化は、2008年にFrank Yiannas氏によって提唱され1)、2020年にGFS(I Global Food Safety Initiative)のベンチマーキング要求事項として正式に採用されました。この概念は、食品安全を重視する価値観や行動規範を組織全体で共有し、従業員一人ひとりの意識と行動を変革することを目的としたものであり、その重要性は食品製造業界においてますます注目されています。

食品安全文化という言葉は抽象的であり、その醸成は終わりのないプロセスです。筆者が食品企業に在籍していた当時は、食品安全マネジメントシステムに食品安全文化に関する要求事項には含まれておらず、筆者自身には直接的な取り組みの経験はありません。本稿では、食品企業の協力を得て行った調査研究の結果を参考に、仮に筆者が食品企業に在籍していたとしたら、食品安全文化をどのように考え、どのように取り組むべきかを考察しました。

近年、食品業界における食品安全文化への関心の高まりの背景には、GFSI承認認証規格の普及があります。食品輸出の促進も、業界の変化を後押しする要因となっています。

2021年には食品輸出額が初めて1兆円を超え、2030年には5兆円を目指す目標が掲げられる中、輸出先市場での信頼性の確保が日本の食品業界における重要課題となっています。このため、GFSI承認認証規格の取得は、国内だけでなく国際市場での競争力向上に不可欠な要素とされています。さらに、行政の動きとして、2024年に農林水産省が食品安全文化の可視化に関する研究会を立ち上げ、具体的な可視化手法や評価基準の議論を進めています2)。この取り組みは、食品業界での食品安全文化の醸成を促進し、食品の信頼性をさらに高めることを目的としています。

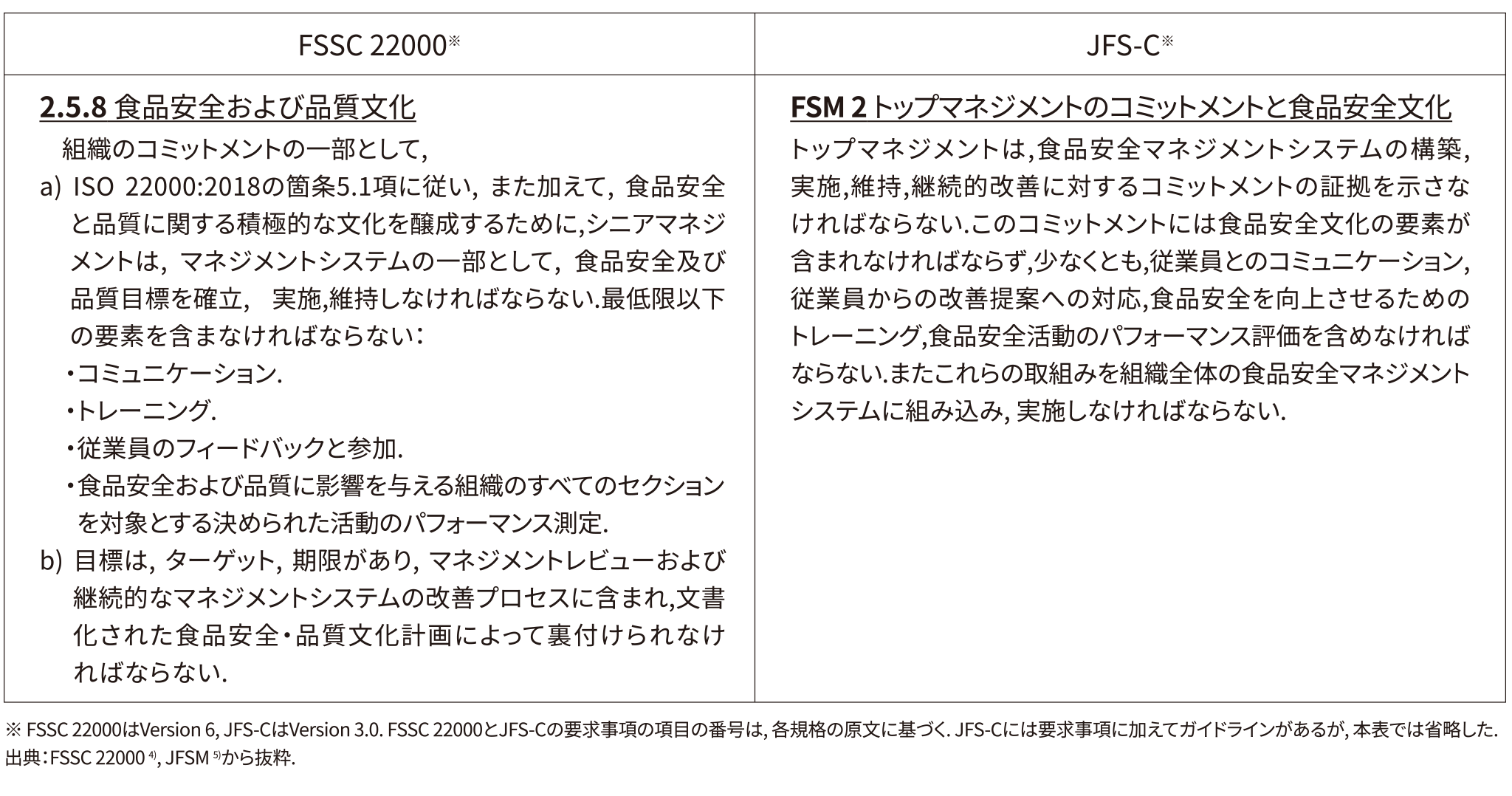

筆者は2023年に国内の食品製造者10社を対象に食品安全文化に関する取り組みを調査しました3)。表はGFSI承認認証規格であるFSSC 22000とJFS-Cの食品安全文化に関する要求事項を示したものです。これらの規格において、食品安全文化は具体的な行動計画として定義されており、コミュニケーションやトレーニングの強化、パフォーマンス評価の仕組みを組織全体で共有することが求められています。

調査研究では、対象の企業において、トップマネジメントのコミットメントや従業員とのコミュニケーション、継続的なトレーニングの実施が、食品安全文化の基盤を支える要素として共通していることが明らかになりました。

調査対象企業では、GFSI承認認証規格の要求事項に基づき、食品安全文化の定着度を測定し、それを基にした改善活動が行われていました。この測定に定量的な指標としてKPI(重要業績評価指標)を用いて、具体的な目標値を設定することで、組織全体の取り組みを評価する工夫をしている企業がありました。

一方で、定性的な手法としてエンゲージメント・サーベイが活用され、従業員の意識や価値観を調査することで、食品安全文化がどの程度組織内で浸透しているかを把握し、行動変容や組織文化への影響を分析している企業がありました。

また、KPIやエンゲージメント・サーベイといった定量的・定性的手法を組み合わせることで、食品安全文化の現状を多面的に評価し、継続的な改善に役立てていました。

調査結果から食品安全文化の醸成に関するいくつかの課題も明らかになりました。例えば、多くの企業が食品安全文化の定義や評価指標を独自に設定する一方で、それらが具体的な行動や取り組みにどのように結びつくかについてはばらつきがみられました。また、トップマネジメントによる食品安全文化の浸透を目指したコミットメントが十分に現場で共有されていない場合があり、現場従業員とのコミュニケーションが不足しているという課題も挙げられました。

食品安全文化は、食品安全を重視する価値観や行動規範を組織全体で共有し、従業員一人ひとりの意識と行動を変革することを目指した取り組みです。しかし、その醸成は単純ではなく、企業や組織の文化を理解し、それを基盤として構築する必要があります。

筆者は前職で組織文化診断を受け、その結果を基にマネジメントを改善しました。この経験から、食品安全文化は組織全体の文化に根ざしており、食品安全だけを切り離して考えることはできないと考えています。食品安全文化は、経営戦略や日常業務のほか、他の活動とも密接に連動し、その相互作用を通じて効果を発揮します。

また、食品の製造には多様な人々が関わっています。経営層から現場従業員まで多様な立場の人々が関わる食品の製造現場では、一律の方法で食品安全文化を浸透させることは難しいため、役割に応じた適切な指針や教育が求められます。

さらに、文化醸成のアプローチには柔軟性も求められます。例えば、外国人労働者が多い職場では、言語や文化の違いに配慮した教育プログラムを用意することで、食品安全文化の浸透が可能になります。このような取り組みにより、品質保証活動の信頼性を高めることができます。

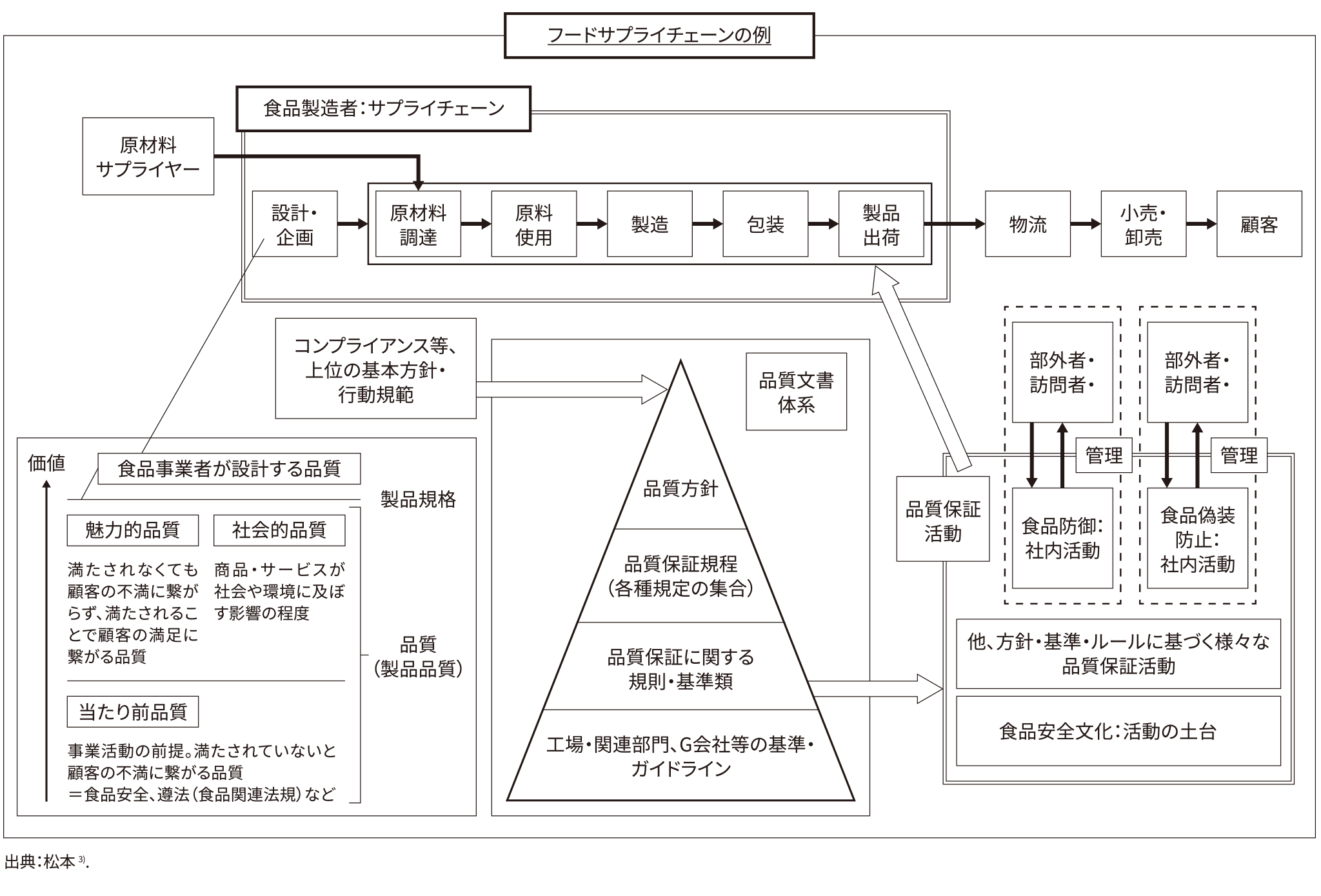

食品安全文化は、品質保証活動を支える基盤です。図は、フードサプライチェーンにおける製品品質を実現するための取り組み例を示しており、品質保証活動が食品安全文化を土台に構築されることを表しています。教育や訓練、コミュニケーション、トップマネジメントのリーダーシップが食品安全文化と連携し、品質保証活動を支えています。

筆者が仮に食品企業に在籍しているとしたら、まず品質保証に関わる明確な目標を設定し、それに基づいた品質保証活動を推進します。例えば、製品の安全性や品質に関する基準を設け、その達成状況を定期的に評価する仕組みを構築します。また、役割別に食品安全に関わる教育を実施し、経営層、管理職、現場従業員など、各階層の役割に応じた知識やスキルの向上を図ります。さらに、品質保証活動の結果を評価指標として活用し、クレームやトラブルの増減を分析することで、食品安全文化の醸成度合いを測定します。このように、データを基にした評価を通じて改善点を特定し、継続的な改善活動を行います。

食品安全文化の醸成は静的なものではなく、継続的に進化するプロセスです。品質保証活動や組織文化の変化とともに成長し、組織の信頼性と競争力を向上させる原動力となります。そのため、食品安全文化を企業全体で意識的に醸成し、それを品質保証活動に結びつけることが、食品製造業界の持続可能な発展を支える鍵となるのです。

食品安全文化は、食品製造業界の信頼性向上と持続可能な成長を支える重要な基盤です。その醸成には、トップマネジメントのコミットメントをはじめ、従業員とのコミュニケーション、教育やトレーニングの継続的な実施が不可欠であり、品質保証活動を通じて組織全体に浸透していくものと考えられます。本稿では、食品安全文化が組織全体の文化や他の活動と連動し、具体的な行動によって構築される動的なプロセスであることを示しました。また、食品安全文化が品質保証活動と密接に結びつくことで、企業の競争力向上に寄与する可能性を考察しました。図に示したように、教育、コミュニケーション、リーダーシップを通じた取り組みは、食品安全文化を実現するための具体例として重要な役割を果たしています。

食品安全文化の醸成は、規模やリソースに関わらず、あらゆる組織で取り組むべき重要な課題です。その成功には、業界全体での知見の共有や、実践的な事例を通じた継続的な改善が求められます。今後もこうした取り組みを深化させることで、食品製造業界全体の信頼性をさらに高め、持続可能な成長を実現することが期待されます。

出典

1) Yiannas, F. (2008)、Food safety culture: creating a behavior-based food safety management system、Food Microbiology and Food Safety、Springer.

2) 農林水産省、FCP研究会 食品安全文化の可視化に関する研究会、

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/fcp/whats_fcp/study_2024.html(最終閲覧2024年11月15日).

3) 松本隆志(2024)、「食品製造者における食品安全文化の醸成と品質保証の強化」、日本食品科学工学会誌、71(11)、427-440.

4) FSSC、FSSC 22000 Version 6、

https://www.fssc.com/schemes/fssc22000/documents/fssc-22000-version-6/(最終閲覧2024年11月15日).

5) 一般財団法人日本食品安全マネジメント協会、規格・認証、

https://www.jfsm.or.jp/scheme/documents/index.php(最終閲覧2024年11月15日).